変形性膝関節症の治療と手術(高位脛骨骨切り術:HTO)について

川田整形外科では変形性膝関節症に対して積極的保存療法の一つである再生医療(PRP療法)を始めました.

1.膝の病気について

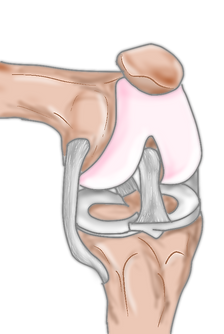

①膝関節のしくみ

膝は大腿骨(だいたいこつ)と脛骨(けいこつ)、さらに膝蓋骨(しつがいこつ)で構成されており、これらの骨が靭帯や筋肉、さらに関節の袋などの組織で覆われて、関節として働いています。大腿骨と脛骨の接触部分は軟骨で覆われ、その隙間には半月板(はんげつばん)があり、膝への負担を減らす役割をしています。

また膝関節は正座や床上動作など大きな可動範囲が求められる動作を可能にしています。一方、体重をしっかり支える機能も有しており、歩行や階段昇降を行う上でとても重要な関節です。

大腿骨

脛骨

膝蓋骨

軟骨

半月板

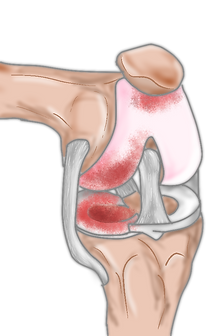

②変形性膝関節症について

変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)は加齢変化の1つで、この病気は非常に多くの方にみられ、現在では4人に1人は抱えていると言われています。発症率は1.6%~9.4%で、高齢者では10%から15%とされ、年齢と強く関係しています。加えて、男性よりも閉経後の女性に多く見られるのが特徴です。

変形性膝関節症には原因が二種類存在し、原因不明の「一次性」と、ケガや病気など原因が明らかな「二次性」が存在します。

「一次性」の場合、性別、年齢、肥満などが主な原因とされ、特に50代〜60代の女性に多く見られます。また日常での生活での習慣動作や、マルアライメントと呼ばれる骨の配列不良、立ち姿勢など、原因が明確では無いのに発症する場合が一次性とされています。

「二次性」は、関節リウマチ、大腿骨顆部骨壊死(だいたいこつかぶこつえし)、痛風、外傷による骨折・靭帯・半月板損傷など直接的な原因が明確となっている場合をさします。こちらは一次性よりも割合は低いとされています。

しかし、近年では若年者の間でも肥満、靭帯損傷や骨折が原因となる変形性膝関節症も報告されており、高齢者だけの疾患ではないことでも知られています。特に前十字靭帯損傷(ぜんじゅうじじんんたい)・後十字靭帯損傷(こうじゅうじじんたい)・半月板切除後には高確率で変形性膝関節症に移行することが報告されているため,一度でも経験のある方は要注意です.

大腿骨

脛骨

膝蓋骨

軟骨

半月板

変形性膝関節症の進行度と症状

変形性膝関節症の症状は進行度合いによって変化する事があります。変形は普段の生活を続ける中で時間とともに進行し、徐々に症状が変化していきます。主な変形は二種類あり、内側型と外側型が存在します。

日本人は内側型が多いとされ、脚がO型(おーがた)に変形するO脚変形(おーきゃく)と膝関節内側の痛みが主な症状とされています。O型は変形が進行するにつれて痛みが強くなります.

外側型の場合、脚がX型(えっくすがた)に変形するX脚変形(えっくすきゃく)と膝関節外側の痛みが主症状とされています。X脚はO脚と比べると変形が進行しても痛みが強くでてこないことが多いです.

こういった変形が進行し,膝の痛みが強くなると注射や薬での治療では痛みが改善しない場合が出てきます。その場合、高位脛骨骨切り術や人工関節などを使った手術などを余儀なくされます。

内側型変形(O脚) 外側型変形(X脚) 正常

変形性膝関節症の症状の経過について

変形性膝関節症の経過にはK-L分類と呼ばれる評価方法がよく用いられます.これはレントゲン写真を用いて関節の変形や骨棘のあるなしなどを用いて進行度を評価する方法です.

進行度と症状で今の状態がどの程度であるか把握しておくことが大切です.これらの進行度と症状は必ず当てはまるものではありません.人によって症状が異なることもあります.

初期 Grade1

変形の初期には大きな変形は見られません。しかし,膝関節の隙間が狭くなり始めることで軟骨に負担がかかるようになります.また関節包などに軽度の炎症が起こり、以下のような症状が出現します。

・膝関節のこわばり

・歩き始めに膝関節が痛み

・立ち上がり時の痛み

・痛みがあってもすぐに治る

中期 Grade2,3

この時期には変形が進行し、膝関節の隙間が更に減少しています。これにより軟骨や半月板の損傷が起こり、痛みが強くなったり、炎症が悪化します。それに伴い膝関節に水が溜まるなどの症状が出現し、膝関節の動く範囲が減少し、正座が難しくなます。この時期は手術を検討します.痛みが強く我慢できなくなり手術をされる方が多くなります.

・膝関節の可動域制限(曲げ伸ばしに支障が出る)

・日常生活動作の制限(階段昇降やしゃがみ込みが困難になるなど)

・膝関節周囲筋の低下(膝に力が入りにくいなど)

末期 Grade4

この時期になると変形が著明になり膝関節を構成する骨が接触することがあります。その際、微小な骨折を引き起こすことで炎症が更に悪化し、痛みが強くなります。変形が目立つのと共に、歩行が困難になり日常生活に支障をきたすようになります。この段階では変形度合いが強く,従来のHTOでは手術が困難でしたが,現在ではDLOという大腿骨と脛骨の2カ所の骨切りを行うことで関節を温存したまま手術が可能になります.

・変形の著明化(O脚が目立つ)

・歩行困難(杖がないtと歩けない)

・痛みの悪化(深い所でのズキンとした痛み)

K-L分類

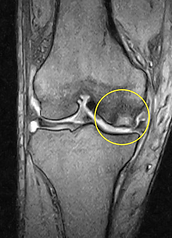

③大腿骨顆部骨壊死について

大腿骨の先端(大腿骨顆部)の組織が壊死する病気です。壊死した組織がつぶれてしまうと骨の一部が陥没し、更に痛みが増します。大腿骨骨壊死の原因はいまだ不明で,血管や骨折、ステロイドの投与が原因になるなど様々な意見があります。また中高年以降の女性に多く見られ、夜間や安静時に強い痛みを感じることがしばしばです。

主な症状として大腿骨内顆骨の内顆部痛および圧痛、夜間痛などが特徴とされています。この症状を放置すると変形性膝関節症に移行するとされ、進行することで手術適応となります。

治療法としては内側にかかる荷重ストレスを軽減させるために高位脛骨骨切り術を行います.またその際に関節鏡を用いてマイクロフラクチャー(関節面に小さな穴を開けて軟骨を再生させる方法)を実施し,関節面の修復を行います.

早期発見時には膝関節機能の温存を目的としたHTOを行い、重篤な場合には人工関節置換術を行います。(当院では人工関節置換術は行っておりません.)

この大腿骨顆部骨壊死は珍しいものではなく,当院でもよく見られます.最初は膝痛の症状ですが深部での痛みを訴えることが多く,重いものを頻回に持ち運んだ時や,重量物をもったまま階段昇降を繰り返すなど短期間の間に膝に負荷をかけていることが多いです.そのため膝の変形度合いは比較的良好なことが多く,膝の可動域にも制限があまりみられない人も多く見られます.

術前に関節の拘縮や組織の変性が少ないため術後の経過も比較的良好なことが多いです.

黄色丸:骨壊死部分

左:術前 右:約一年後

骨壊死部分が改善してきています.

④変形性膝関節症の診断について

問診、視診に加え、X線撮影、MRI撮影によって診断を行います。X線撮影ではRosenberg撮影法(ローゼンバーグ)を併用し,K-L分類を用いて関節の変形度合いを確認します.この変形の進行度が必ずしも現在起きている症状と一致しませんが、現状の変形度合いを判別します。

また下肢全体を撮影することでアライメント角度をコンピューターを用いて正確に計算する方法(mediCAD)も採用しています.X線やMRIで撮影した画像を用いて術前、術後の関節軟骨や半月板など周辺組織のチェックを行っています。

2.当院での変形性膝関節症に対する治療方法

変形性膝関節症の変形は自然に改善することはありません。また、炎症を放置していると変形や軟骨の損傷が進行していきます。進行には個人差がありますが、症状がひどい場合は高位脛骨骨切り術などの外科的措置を行う必要があります。

このため、当院では患者様の痛みの度合い等問診を行い、医師の判断のもとリハビリテーションと薬物療法などを併用した保存療法。もしくは手術療法として膝関節機能の温存を目的とした高位脛骨骨切術を行います。保存療法では薬物療法・リハビリテーション(運動療法・物理療法),装具療法などを行い疼痛を軽減させつつ、膝関節の機能回復を図ります。それでも痛みが強い場合には手術療法として高位脛骨骨切り術を行います。

川田整形外科では2021/8より高濃度の血小板を用いたPRP療法を開始しました.これは自分の血液を用いて痛みの軽減,組織の修復を行える保存療法になります.手術を行わずに症状を改善したい場合やなるべく手術を遅らせたい場合などに選択肢の一つとなります.詳しくはPRPのページをご覧ください.

2.高位脛骨骨切り術について

①高位脛骨骨切り術(High tibial osteotomy;HTO)

変形性膝関節症に対する外科的治療の一つであり、運動療法を含む保存的治療を用いても痛みの軽減を認めず、日常生活の制限が進行した場合に選択されます。

術式はOpening wedge法を採用し、脛骨の内側から外に向かって骨を切り、内側大腿脛骨関節に偏移している荷重軸を膝関節面の外側に移すことで内側への負担を減らす手術になります。

主には除痛と機能改善を目的としており、人工関節置換術(TKA)と違い関節温存手術の一つです。この手術では先述のTKAとは違い、関節機能が温存できること、可動域の維持、侵襲が少なく傷口が目立ちにくい、合併症が少ない、術前にて正座が可能であれば術後にも正座等の深屈曲を必要とする日常生活動作が可能となる等、様々なメリットがあります。デメリットは手術直後の荷重制限により筋力低下が起きやすいこと、骨癒合までしっかりとしたリハビリが必要等があります。

1)疼痛軽減

痛みの軽減には個人差があり、手術後も痛みが継続する方もおられます。多くの場合,日常生活での痛みは改善し,活動レベルが手術前より向上しています.

2)正座の可否

HTOの手術では手術前の角度が手術後に依存しており、極端に膝を曲げる角度が良くなることはありません。その理由として、手術後では膝関節周囲の組織が炎症により癒着や、線維化などで柔軟性の低下が原因と考えられています。しかし、リハビリの早期開始によって手術前までの可動域は再獲得可能となる可能性が高いとされています。

そのため、手術によって現状以上の膝関節可動域の大きな改善は見込めないため、可動域の改善には手術前の膝関節の角度が非常に重要となります。当院では術前リハビリテーションを積極的に行い手術前に膝関節の可動域改善を行っています.できる限り術前リハビリテーションを行うことをおすすめします.

手術前に正座が可能であった方に関しては、手術後のリハビリテーション次第で再び正座が可能となることが多いです。

3)脚の筋力

膝の曲げ伸ばし同様に筋力の変化が少ないです.以前からの筋力低下,筋萎縮(筋肉が細ること)を生じているため,筋力トレーニングが重要になります.

②高位脛骨骨切り術の流れ

実際の手術手順

関節鏡にて軟骨の状態を確認します.

必要に応じて半月板や軟骨修復の処置を行います.

1.

脛骨内側の皮膚を切開し,靭帯や軟部組織を剥離します.

2.

脛骨内側の骨切りを行い,理想の角度に開きます.

3.

術中にレントゲンにて角度を確認し,開いた箇所に人工骨を挿入し,プレートとスクリューで固定します.

4.

洗浄後,切開部分を縫合し,ドレーンを留置します.

5

詳しい術式をご覧になりたい方はこちらをご参照ください.

使っている機材は異なります.

手順3:骨切りした状態

手順4:人工骨を入れて

プレートで固定

川田整形外科では従来,高位脛骨骨切り術は上の図のような骨切り方法を採用していました.この骨切り方法をPTO(Proximal-Tuberosity Osteotomy)といいます.

近年,膝蓋骨の低位や膝蓋大腿関節圧の上昇による膝蓋大腿関節症の進行が発生することが指摘されています.そのため川田整形外科ではこの従来のPTOからDTO(Distal-Tuberosity Osteotomy)の骨切り方法を採用することになりました.

このDTOのメリットとしては

①膝蓋大腿関節の位置が変わらない.

②膝蓋骨低位が起きない.

③Q-angleに変化がない.

④膝蓋腱周囲に侵襲がない等が挙げられています.

これらのことから膝蓋大腿関節症の抑制,膝蓋腱の癒着軽減,関節可動域の改善などが期待されます.

デメリットとしては脛骨粗面部分に固定用のスクリューが増えることがあります.

前額面(前から見た膝)

A:従来の骨切り方法

A:新しい骨切り方法

矢状面(横から見た膝)

A:従来の骨切�り方法

B:新しい骨切り方法

引用した文献:堀川朝広, et al. 内側開大式高位脛骨骨切り術における膝蓋骨低位を起こさない手技. 整形外科と災害外科, 2016, 65.4: 680-685.

3.入院について

①入院期間

手術後の回復状態にもよりますが,5~6週間を目安にしています.退院時に必要な膝機能として,下記のような目標値を挙げています.

膝機能の目標値

可動域 屈曲 120°

伸展 可能な限り0°

再鏡視及び抜釘について

術後12カ月以降,当院にて再鏡視及び抜釘術を行います.半月板や修復軟骨の状態を関節鏡視下にて確認し,必要であれば処置を行います.抜釘術時の詳しい内容はこちらをご参照ください.

②入院中の骨粗鬆症治療について

当院では骨量減少が始まるとされる中年(45~64歳)以上の膝骨切り術を実施する方に対して骨粗鬆症の検査を実施しています.具体的には骨密度の検査や血液検査(骨を作る細胞や壊す細胞に問題がないか)などを行っています.

検査により骨粗鬆症と診断された場合には自己注射や内服治療が開始されますが,第一選択として自己注射による治療を行います.自己注射は内服薬よりも骨密度を増加させ骨の質を向上させる効果が高く骨折リスクの軽減が期待できるとされています.その他の効果としては手術時に使用する人工骨と骨との結合性を高める効果(Kamo K, Miyakoshi N, Kasukawa Y, Nozaka K, Sasaki H, Shimada Y. Intermittent weekly administration of human parathyroid hormone (1-34) improves bone-hydroxyapatite block bonding in ovariectomized rats. J Bone Miner Metab. 2010 Nov;28(6):634-40.)が期待できたり,膝軟骨を改善させる効果がある(Li G, Liu S, Xu H, Chen Y, Deng J, Xiong A, Wang D, Weng J, Yu F, Gao L, Ding C, Zeng H. Potential effects of teriparatide (PTH (1-34)) on osteoarthritis: a systematic review. Arthritis Res Ther. 2023 Jan 6;25(1):3. )と報告されており,骨切り手術の治療効果を高めるメリットがあります.

これは自己注射が骨形成を高める作用があるためとされており,内服薬では骨形成を高める効果がないため,上記のような効果は期待できません.そのため術後,骨粗鬆症の自己注射を始められた方は可能な限り継続してもらうことにより,骨の質が向上し骨粗鬆症による骨折を予防することと膝軟骨が改善することが期待できます.

また自己注射は生涯に実施できる期間が決められているため,一度実施し断念したあとに期間を開けすぎると再度実施できない可能性があるため,骨粗鬆症のことを考えるとやめずに継続することをおすすめします.自己注射と言われると難しいイメージがありますが具体的にはお腹にカートリッジ(サインペンのようなもの)を当てて押し当てたり,ボタンを押すだけの簡単な方法で実施することができます.痛みもチクッとする程度ですのでご安心ください.(下記図は患者さん説明用のガイドブックより抜粋)

4.リハビリテーションについて

①術前リハビリテーションについて

1)手術までに必要な膝機能

具体的な目標値は設けていません。手術前後での関節可動域や筋力の変化は少ないため、手術までに出来る限り可動域と筋力を向上させる必要があります。

②術後リハビリテーションについて

当院では入院リハビリテーション、外来リハビリテーションの2つがあり、退院後も一貫した治療を受けていただくことが可能です。リハビリテーションプログラムについては下記をご参照ください。

1)術後の炎症と痛みについて

術後直後より手術による侵襲部分を中心に膝関節に炎症が発生し、膝関節周囲が大きく腫れることがあります。腫れの程度や痛みの強さは個人差がありますが、手術直後より炎症の兆候が認められます。炎症の長期化は術創部の修復不全(創が治りにくくなる事)や癒着,機能回復の遅延が起こりやすくなります。当院では痛みの軽減と術創部の早期回復を目的に、術後より内服治療と氷袋によるアイシングや免荷期間,術後翌日からのリハビリテーションを行っています.これらにより炎症の早期沈静化と早期の膝機能改善を図ります。

2)入院中の経過とリハビリテーション内容

【術後翌日】

・つま先をつける程度の荷重量で松葉杖歩行を行い、回復室から自室まで戻ります。

・術後の腫れ防止のため下肢架台に足を乗せた状態で過ごしていただきます。

・午後より身体の状態や、手術創部の痛みに応じて病室にてリハビリテーションを行います。

・ベッドで行える運動やアイシング(患部を冷やすこと)の指導などを行います。

【2日目~】

・リハビリテーション室での訓練が始まります。

・主に可動域訓練、筋力増強訓練、歩行訓練、物理療法を中心に行っていきます。

【1週目~】

・両松葉杖で体重の1/3荷重歩行を開始します。

【2週目~】

・片松葉杖にて体重の2/3荷重歩行を開始します。

・手術創の状態が安定していれば抜糸を行います.

【3週目~】

・杖を使わず、全荷重歩行を開始します。

・痛みなどがある場合は、T字杖を使用することもあります。

【5~6週目】

・入院リハビリテーションが終了し、退院となります。

・自宅で行えるホームエクササイズを指導します。

術後2週目より片松葉杖歩行の練習

.png)

術後3週目より階段の練習

3)外来リハビリテーションの頻度

目安として2~3ヶ月までは週2回、3ヶ月以降状態が安定していれば週1回としています。機能回復の程度やゴール設定には個人差があるため、各患者さんに合わせたリハビリテーションを進めていきます。

通院期間は、再鏡視および抜釘(手術後12ヶ月前後)までを1つの目安としています。再鏡視および抜釘後も最大12ヶ月まで治療を継続することが可能です。

3)自宅での自主トレーニングについて

自宅で行える自主トレーニング動画を作成しました.入院中にも行うトレーニングです.